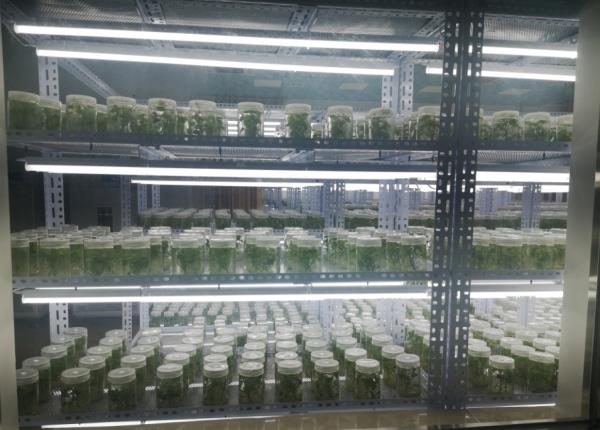

中国热科院江门科研试验基地成排的组培室和玻璃大棚里,工作人员坐在超净台前认真忙碌,嫩绿的甘薯脱毒苗生机盎然。江门市桃源镇中胜村,连片翠绿的甘薯苗为田地铺上了绿毯子,番薯叶在微风中摇曳生姿。村民们正在喜盈盈地打着9月底抢种的甘薯田。

江门试验基地甘薯脱毒苗繁育

江门试验基地甘薯种苗

“连片土地没人种,荒草长得和水牛一样高。”这曾是鹤山市桃源镇中胜村的真实写照。土地撂荒在广东地区部分农村是较为常见的现象。鹤山市是典型的南方丘陵区,地块碎小、农业产业基础薄弱、收益较差的问题让不少村民选择外出务工,土地就此撂荒。耕地是农业发展之基、农民安身之本。耕地撂荒多年就会成为荒地,肥力变差、地力等级下降。我国粮食需求量“超大”,人均耕地占有量“超小”,这一国情决定了耕地保护极端重要,因此把耕地资源用足用好对端牢国人饭碗显得尤为重要。撂荒地复耕复种是巩固脱贫攻坚成果与澳门最正规的游戏平台官网 有效衔接的重要举措。盘活撂荒土地资源的同时,坚决遏制耕地“非粮化”,防止耕地“非农化”是保障粮食安全的重要手段。

村民细心打理甘薯田

2021年6月起,在桃源镇党委、中胜村驻村工作队邀请下,中国热科院广州站科研人员多次前往中胜村实地调研“问诊”,以期推进撂荒地复耕复种工作,扶植农业产业,推进乡村农业产业振兴。

科研人员与中胜村驻村干部探讨撂荒地复耕复产

中胜村集体经济年收入约12万元,是桃源镇的经济薄弱村之一,田地资源丰富,有七成土地为水田山林,用地性质多为农保地,土地存在分布较为零散的问题,除汉坑村小组种植有4公顷霸王花以外,大部分农田处于弃耕撂荒的状态已有10多年。经过对该村土壤进行勘察后发现,该村大部分土壤沙质含量高,土地肥沃,适合规模种植薯类等地下粮食作物。

中国热科院广州站与入园企业联合开展甘薯品种引进筛选示范、脱毒组培苗扩繁、绿色栽培技术推广工作。结合当下民众追求健康生活的需求,在中胜村植入甘薯这一优质健康农产品产业,发展前景可观,同时,甘薯苗还可以作为绿色无公害蔬菜与优质甘薯叠加销售,将为该村带来较为可观的收益。

中国热科院广州站科研人员积极参与到桃源镇撂荒地复耕复种的规划咨询和技术帮扶工作中,联合企业,形成了“科研+公司+村经联社+村民”的甘薯绿色栽培运行模式。科研人员开展绿色栽培技术指导,实地进行项目质量监测,中胜村委会组织村民种植管护。项目产生收益后,按每年每亩400元支付给农户,剩余收益按村集体与村民八二分成。

科研人员深入田间查看甘薯长势

9月23日,中胜村启动了第一期2个示范区约13.33公顷甘薯种植项目,参与合作农户193户,该村还聘请了20多名村民参与该项目的耕种工作,帮助该村的闲置劳动力就业增收。如今,中胜村约13公顷复耕田地已全部种植甘薯,预计两个多月后,第一批甘薯即可迎来收成。据预测,亩产大约能达到2500公斤,总体收成收益可达近100万元。

复耕前的撂荒情况

撂荒地复耕新种植的甘薯苗

撂荒地复耕后甘薯田现状

“我在村里务农大半辈子,见证了大片土地被弃耕撂荒,心里很不是滋味,如今在政府的带领下,专家的指导下,中胜村开展复耕复种,曾经撂荒的土地现在种上了小甘薯苗,这些小家伙正准备带着我们致富咧!现在耕种自己的田地,还能拿工资,在家门口就能就业增收了。”李益祥笑道。

“甘薯的生长周期为120天左右,一年三造,自项目落地以来,村民们都在抢种甘薯,希望在明年春节前能够顺利收成销售。甘薯项目不仅盘活了丢荒田地,还创造了一批就业岗位,目前已有10多位村民实现在家门口就业。”中胜村驻村干部梁小霞对这项农业产业帮扶做法充满了信心和期待。她表示,除了种植甘薯,中胜村还计划在明年启动甘薯苗育苗项目,进一步提高甘薯的经济效益。

中胜村将撂荒地复耕复种与产业谋划融合,以点带面,多措并举实现荒地变良田,为农民致富增收扩渠道,探索出了一条可操作可复制的路径。在江门市撂荒耕地复耕复种现场会上,撂荒地复耕复种的“中胜做法”作为示范经验,面向全市推广应用。

中国热科院广州站坚持“服务为本”,用实际行动科技护航撂荒耕地复耕复种,协助指导地方引进优质农业项目,技术扶持地方农业产业发展,确保粮食安全生产,提高土地产出效益,引导农民科学复耕撂荒地,拓宽致富增收渠道,重拾农耕致富信心,为推进农业产业振兴贡献力量。